西安外国语大学李琴主持完成的全国科技名词委科研项目“中国博物馆文物术语译介及其译名规范化建设研究”(项目批准号为:YB2021013),最终成果为译著《陕博日历• 彩陶中华》(英译)等、中国(陕西)博物馆文物术语翻译汉英平行语料库和论文《计量文体学视域下<陕博日历>译本文体风格差异及成因探究》。课题组成员有:杨红英、孙毅、陈慧、邓洁、苏俊安。

一 研究的目的和意义

博物馆文物是展示中国文化形象的重要窗口,是中国文化“走出去”的重要组成部分,也是国家文化外宣的重要内容。习近平总书记说:“要让收藏在禁宫里的文物、陈列在广阔大地上的遗产、书写在古籍里的文字都活起来”,“要把凝结着中华民族传统文化的文物保护好、管理好,同时加强研究和利用,让历史说话,让文物说话。”要让文物“活起来”,让文物“说话”,一个重要路径就是文物术语的译介与传播。中华五千年辉煌灿烂的历史文化留下了大量世界闻名的历史古迹与文化遗产,尤其是众多特色鲜明的博物馆收藏了数以万计的珍贵文物,是中华文明的历史见证,也是中国文化外宣的名片。在中国文化“走出去”的时代大背景下,博物馆文物翻译的重要性日益凸显。如何通过博物馆文物术语的翻译及其译名规范化,将中国悠久深邃的历史文化准确、规范、生动、有效地传播到国外,讲好国家宝藏故事,是时代赋予中国文化翻译新的使命。

二 成果的主要内容

本课题研究成果包含以下四项:

(1)中国(陕西)博物馆文物术语翻译汉英平行语料库的建设

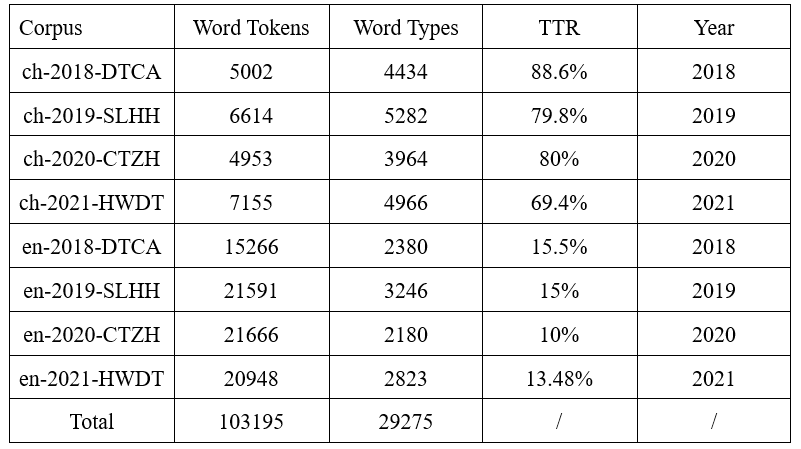

本课题基于汉英双语版陕西历史博物馆文创产品《陕博日历》,自建中国博物馆文物术语翻译汉英平行语料库,该库由《陕博日历》四个双语文本《陕博日历·大唐长安》(2018)、《陕博日历·丝路辉煌》(2019)、《陕博日历·彩陶中华》(2020)和《陕博日历·花舞大唐》(2021)构成,具体语料信息如下表所示。

(2)《陕博日历》系列译著

《陕博日历》是由陕西历史博物馆专家学者与《故宫日历》原班编辑团队共同合作,经过六年时间精心打造而成的陕西首部系列文物日历。每本日历以365件陕西历史博物馆馆藏的唐代文物为主题,由众多专家学者撰写中文简介,西安外国语大学翻译团队担任双语译介工作,助益国内外读者深入解读中国历史和文化。

2021年,《陕博日历》推出《花舞大唐》,该日历通过十二个具有逻辑关联的篇章,以西风东来、礼仪习俗、金银满筵、杯盘交错、服食求仙等主题,多视角解读文物,生动地描绘了盛世大唐社会生活的精美画卷。通过“西风东来”主题,展示了大唐时期与西域文化的交流,揭示了当时的国际化氛围。而“礼仪习俗”介绍了大唐时期独特的社交礼仪和风俗习惯,为读者提供了深入了解社会生活的机会。该日历的设计精巧,体积适中,方便随时翻阅。每一页展示一件文物,左侧为文物的图片和中英文介绍,右侧则标注阴历、阳历、节气,并采用集字的方式将一些知名唐碑印于纸上。这样的设计使得使用者在翻阅日历的同时,能够直面中华文字之美,并在下方留白处记录个人的灵感和真情。

2022年,《陕博日历》以《玉韫九州》为主题,突出了玉器在古代文明交流中的核心地位。通过展示不同地区文明的玉器,强调了玉器在中华文明早期各地区间的传播和交流,从而丰富了对中华文明多元性的理解。该日历的设计从不同区域的玉器出土文物入手,通过图文结合的方式,生动地展示了古代文明的瑰丽之处。这样的设计不仅满足了对古代玉器的收藏爱好者,同时也为读者提供了一个了解中华文明多样性和交流互动的窗口。

(3)论文《数字人文时代陕西博物馆文物多模态译介与传播研究》

基于上述自建语料库成果,研究论文以陕西历史博物馆为例,探讨了博物馆文物多模态翻译的原则、策略与方法等,以及中国文化“走出去”语境下中国博物馆文物多模态传播的路径、价值和意义。该论文主要研究内容如下:从多模态图文交际视阈出发,基于多模态文本分析模型对博物馆多模态文本《陕博日历》的图文语义关系展开分析,并通过典型案例深入探讨博物馆图文交互文本的翻译策略。基于多模态传播视阈,探讨博物馆文物的多模态数字化呈现与博物馆文化的多模态动态化传播。通过以上探讨,本课题认为将多模态应用于文物翻译与传播研究,可为文物译介与传播提供适合的、恰当的理论参考与技术路径,有助于推动中国博物馆文化以其“鲜活形象”踏上国际舞台,从而有效地向世界展示中华文明和文化精髓。

(4)论文《计量文体学视域下<陕博日历>译本文体风格差异及成因探究》

基于自建《陕博日历》双语平行语料库,采用量化和质性相结合的研究方法,在计量文体学视域下,通过对比原作、译作与参照语料库文体计量语言参数及非语言参数,对《陕博日历》四个译本的文体风格进行全面系统解读,并进一步揭示译本风格差异的成因。研究发现,《陕博日历》四个文本在原作差异较小的情况下,译本风格迥异。从语言参数来看,彩陶译本体现了源语特征,而长安、丝路、花舞译本明显趋于易懂,强调信息表达。长安、丝路、花舞译本句子长短变化更大,句子长短结构上更加多样化。句段方面,长安、丝路、花舞译本更擅长断句,语言凝练,更易于读者阅读和理解。彩陶译本形合度最高,更具规范性或复杂性。从非语言参数来看,彩陶译者使用音译法尽可能的保留及强调中国本土文化,更接近于原作,长安、丝路、花舞译者在翻译过程中为方便目的语读者,省译了很多中国特有的文化意象,更靠近于读者。此外,源语与译语文化差异、翻译项目初始目的以及译者语言能力、翻译惯习均会对译本风格产生影响。

本课题主要形成以下观点及结论:

(1)文物概念载体、文物名称语义结构及文物信息载体的多模态结构呈现多样化特征。课题对博物馆文物信息概念载体、文物名称语义结构及文物信息载体的多模态结构进行深入分析,研究发现《陕博日历》文物固化的概念载体包括文物介绍词、文物术语及文物图片三个层面;《陕博日历》文物名称语义结构常为复合型名词短语,名、动、形各成分简单合成较长序列,共同描述客观对象间的语义关系;《陕博日历》的文本结构设计呈现多模态特征,即视觉模态及语言模态等值、互补与独立,页面通过不同的符号整合构建了文物介绍的独特叙述模式,是一部具有三维翻译结构的立体文本,融合语内翻译、语际翻译、符际翻译为一体,呈现了多模态的话语结构。

(2)《陕博日历》多模态文本通过详述、延展、增强三类图文逻辑-语义关系共同构建文本语篇的中心意义,模态互动关系的差异性决定了多模态文本翻译策略与方法的多样性。从多模态图文交际视阈出发,基于多模态文本分析模型对博物馆多模态文本《陕博日历》的图文语义关系展开分析,并通过典型案例深入探讨博物馆图文交互文本的翻译策略。研究表明,在多模态表征的博物馆文本中,语言、图像两种符号相互协同,通过详述、延展、增强三类语义关系共同构建文本语篇的中心意义。三类关系多交叉并置,以某一类关系为主导。博物馆多模态文本翻译策略选择主要受到模态间互动关系的制约。《陕博日历》多模态文本翻译涉及模态的互动与协同,而模态互动关系的差异性决定了多模态文本翻译策略与方法的多样性。译者在翻译过程中,需注意区分不同模态的主导性、从属性与协同作用,尽可能将源文多种符号相结合,依照目的语语言规范对源文本结构与内容进行合理调整。详述类宜用异化策略;延展类宜用归化策略;增强类宜综合归化和异化,使用融合翻译策略。

(3)博物馆文物展示呈多模态数字化特征。基于多模态传播视阈,探讨博物馆文物的多模态数字化呈现与博物馆文化的多模态动态化传播。研究发现,近年来迅速发展的数字媒介为博物馆文物的呈现和传播提供了更为广阔的空间与渠道。博物馆不断突破传统静态陈列方式,利用数字技术营造多模态智慧场景,结合增强现实(AR)、虚拟现实(VR)与混合现实(MR)等数字技术将现实与虚拟世界相融合,为游客打开时空窗口,改善游客空间体验,使游客在真实对象和数字对象的相互作用中产生不同程度的沉浸感。

(4)博物馆文化传播呈多模态动态化特征。博物馆文化传播也具备多模态属性,不但涵盖“视觉+语言”的双轨制传播模式,同时也交叉了具有多模态介质的大众传播,如印刷媒体、社交媒体、文创产品传播等。印刷媒体对于文物的传播载体主要包括报纸、杂志、期刊、书籍、平面广告等。印刷媒体虽然是一种传统的媒体模态,但由于其特殊的地位和功能,仍具有不可替代的作用。该模态传播的特点在于:信息持久性强。通过印刷媒介传播的文物信息不会稍纵即逝,能有效的保留下来以供受众反复接触。信息受众明确。文博类期刊、杂志等专业性强,往往可满足专业化、特殊化受众的需求。信息“本土化”。多数纸媒都专注于自身地域,具有区域价值,满足了受众对于了解“本土化”信息的需求。社交媒体传播作为一种新生媒介模态,是对旧媒介优质属性的融合与继承。该模态文物传播有多种信息交流渠道,如音、视频在线交互、文图平台网站等,传播范围及传播效力较纸媒更为强大。例如陕图讲坛邀请多位权威专家音频讲解《陕博日历》,并在陕西省图书馆微信公众号、喜马拉雅等社交媒体广泛推送,喜马拉雅对该栏目订阅达18.8万人次,公众号阅读量达1244次,足见社交媒体强大的传播力度。该模态传播特点在于:传播方式数字化。博物馆网站、数字博物馆、博物馆官方微博、官微公众号、馆内数字化展品都可作为文物信息的传播介质,传播具有双向性,传播者可及时接收到受众的反馈,随时了解传播效力。交流符号立体化。多媒体文物传播的交流符号可以用语言,也可以用非语言符号,甚至是多种符号复合使用。信息传播即时性。社交媒体发布信息流程相对简单,评论及转载速度快,信息呈网状大规模扩散,受众可随时获取最新发布的文物相关信息。文创产品的开发与营销也是文物传播媒介的主要模态之一,《陕博日历》的出版发行就是这一模态传播典型的案例。该模态传播特点在于:(1)市场价值与文化价值兼备。产品设计以市场需求为出发点,文化元素突出,极具创意,旨在满足受众对文物文化体验的需求。(2)原生艺术的美学再现。文创产品作为对博物馆文物的重构,不但再现了原生艺术的美学元素,还加入了产品设计者对于文化的解读,使文物的历史感更为厚重,也可加深受众对于文物信息的理解。

(5)中国文化“走出去”语境下博物馆文物术语的译介应秉持尊重文化差异原则、准确传递信息原则、可接受性与易记性原则。中国博物馆文物承载着深厚的历史文化底蕴,其在国际舞台上的展示和介绍主要涉及文物术语翻译问题。在中国文化“走出去”的背景下,翻译工作需要遵循一系列原则、策略和方法,以确保准确传递文物的信息,同时在跨文化传播中保持文物的本真形象。尊重文化差异原则。在进行术语翻译时,必须深刻理解文物在中国文化中的历史、宗教、艺术等方面的背景。例如,对于特定宗教仪式中使用的文物,应确保译名能够反映其在相关宗教仪式中的神圣地位。术语翻译要避免使用容易被误解或产生歧义的词汇,以确保文物在目标文化中不会引起负面理解。译名的选择需要审慎,以避免可能的误导。准确传递信息原则。确保译名在语言表达上准确无误,传达出文物的真实含义。对于特殊材质、工艺或历史意义的文物,必须保持专业性,确保翻译的准确性。文物的名字不仅仅是一个标签,更是一个传递文化内涵的媒介。将文物放入其历史、文化、艺术等相关语境中进行翻译,以确保准确传递信息。可接受性与易记性原则。在进行翻译时,需考虑目标语言的语音特点,使译名容易被说出和记住。译者需考虑目标受众的文化和语言习惯,制定既符合专业要求又易于接受的译名,从而有助于在国际舞台上更好地推广中国文物。

(6)中国文化“走出去”语境下博物馆文物术语译介应遵循以下策略和方法。译名传承。对于传统文物,保持原有的译名传承,以保护文物的传统形象,这有助于在翻译中保留历史和文化的延续性。术语创新。对于新发现或新定义的文物,可以采用创新术语,既传达出新的内涵,又能被目标受众理解,这有助于展示中国文物研究的创新性。国际化与本土化融合策略。在保持专业性的同时,注重展现中国文化的独特之处,以增进国际观众对中国文化的理解,这就需要在翻译时尽可能与国际上通行的文化和语言规范相符,使译名在国际舞台上更具竞争力,从而体现出中国文物的独特魅力,提高中国文物在国际上的影响力。跨学科研究方法。将翻译过程融入文学和语言学的研究,确保译名不仅准确,而且具有文学和艺术的表达力,这有助于使文物在语境中更有深度和广度。历史与文化考察。在翻译过程中进行深入的历史和文化考察,以更好地理解文物的文化内涵,确保译名更为精准,更加贴近文物的原始含义。通过遵循以上原则和策略,中国博物馆文物在“走出去”语境下的翻译工作将更加深入人心,为国际观众呈现更真实、更丰富的中国文化。文物术语翻译实践不仅仅是语言层面上的转换,更是一种文化的传递和交流,是通过文字来连接中外文化的桥梁。在传递文化的同时,要尊重并理解不同文化之间的差异,以促进跨文化理解和交流。国际化与本土化的策略需要平衡,既要展现中国文物的独特魅力,又要考虑到国际观众的接受水平。这种平衡需要在保持专业性的基础上,通过创新的手法吸引国际观众,使他们更愿意深入了解中国文物。总体而言,中国博物馆文物术语的翻译在“走出去”语境下具有挑战性,但也是一次推动中华文化传播的机遇。通过遵循尊重文化差异、准确传递信息、可接受性与易记性、译名传承、术语创新、国际化与本土化融合、跨学科研究、历史与文化考察等原则和策略,可以更好地实现博物馆文物在国际上的传播与推广,让世界更全面地了解和欣赏中国悠久的历史文化。

(7)博物馆文物海外传播的路径、价值与意义。博物馆文物的海外传播是中国文化“走出去”战略的一部分,具有重要的路径、价值与意义。博物馆文物海外传播的路径如下:国际博物馆展览。通过国际性的博物馆展览,将中国文物引入国际文化舞台,为博物馆文物的传播提供了直接的展示平台,使国际观众能够近距离了解和体验中国文物的独特之处。学术研讨会和交流活动。参与国际性的学术研讨会和文化交流活动,促进博物馆文物在学术领域的传播,该途径有助于与国际同行进行深入的专业交流,推动文物术语在国际学术界的认同和应用。多语言官方网站和社交媒体。建立多语言官方网站,并通过国际主流社交媒体平台进行推广。通过这些在线渠道,可以实现文物术语的即时传播,吸引更广泛的国际受众。合作项目与巡回展览。与国际博物馆建立长期合作关系,通过巡回展览的方式将中国文物带到不同的国家和地区,进一步推动文物术语的传播。博物馆文物海外传播的价值与意义如下:文化自信心的提升。博物馆文物的海外传播有助于提升中国文化自信心,让世界更全面地了解中国的历史、艺术和文化。国际间的文化交流。通过传播文物,促进国际间的文化交流,增进各国人民对彼此文化的理解,推动构建人类命运共同体。促进中外博物馆合作。海外传播的博物馆文物有助于推动中外博物馆之间的合作与交流,共同丰富各自馆藏,推动博物馆事业的发展。拓展文物市场。通过文物的海外传播,可以激发国际市场对中国文物的兴趣,推动文物交流与展览,促进文物的国际合法流通。支持“一带一路”倡议。博物馆文物的海外传播符合中国“一带一路”倡议的精神,为参与国家和地区提供了更深层次的文化交流与合作机会。在全球化的今天,博物馆文物的海外传播不仅仅是对中国文化的推广,更是中外文化交流的一种桥梁。通过这一过程,中国文物的价值和意义得以更广泛地认知,为构建人类命运共同体奠定了文化基础。

三 成果的主要价值

学术价值:本课题跨学科借鉴翻译学和传播学的理论观点,运用语料库翻译学研究范式,基于自建中国博物馆文物术语翻译汉英平行语料库,对中国博物馆文物术语翻译的原则、策略与方法,及其译名规范化建设进行研究,进而对中国博物馆文物术语翻译,乃至博物馆文化文本翻译进行方法论探索和理论建构。研究成果将是我国术语翻译理论与方法论研究,以及应用译学研究的有益补充。

应用价值:本课题预期研究成果,例如中国博物馆文物术语汉英平行语料库建设、中国博物馆文物术语翻译原则与策略研究、中国博物馆文物术语翻译规范化原则与路径研究、中国博物馆文物术语翻译词典编撰等,将对中国文化“走出去”语境下我国博物馆文物文本翻译与传播实践、以及文物译名规范化工作起到指导和借鉴作用。建成的中国博物馆文物术语汉英平行语料库可为学界博物馆文物翻译相关研究,以及高等院校旅游文本翻译教学实践提供丰富的语料和案例支持。

本课题最终成果为“中国博物馆文物术语翻译汉英平行语料库及术语库”,《陕博日历》系列译著,以及相关研究论文:“计量文体学视域下《陕博日历》译本文体风格差异及成因探究”“数字人文时代博物馆文物多模态译介与传播——一项基于《陕博日历》英译的研究”(发表中)。研究成果将用于学界对博物馆文物术语翻译研究的语料基础,高等院校旅游文本翻译和博物馆文化翻译教学与研究参考资料,全国博物馆文化外宣以及博物馆文创产品研发与海外推广的典型案例。