山东建筑大学王艺霖主持完成的全国科技名词委科研项目“突出本质性与形象性的土木工程学科热点术语解析”(项目批准号为:YB2021017),最终成果为书稿《大话西游之建筑材料》和系列论文《语义三角理论视域下的土木工程专业术语探析》等。课题组成员有:夏风敏、刘巧玲、岳庆霞、王军、刘春阳。

一 研究的目的和意义

土木工程专业的重点课程中包含了大量的专业术语,用来代表抽象的概念或者较为复杂的现象,这些专业术语往往在多个课程中都高频率地出现,属于“热点术语”,也属于科技名词术语。科技名词术语的统一和规范化对于科学知识的传播与交流、新学科的开拓、新理论的建立、最新信息的交流、科技成果的推广、书刊的编辑出版、文献的存储和检索、资源共享等都十分重要。但由于土木工程学科中热点术语高度的概括性或者涵义的间接性,大多不易理解,成为学生们学习的“拦路虎”。为此,亟需基于术语学理论从两方面开展深入的解析研究:对术语所代表的本质现象或规律强化实证;强化技术性与人文性的融合。

因此,本项目以“本质性”和“形象性”为核心关键词,展开土木工程学科若干热点术语的深入解析研究,透过热点术语的现象看本质,对热点术语提炼核心、去芜存菁、化繁为简,以有利于使用者的理解与应用,也有利于学生的学习与掌握,帮助达到教学和培养目标,同时具有突出的科普价值。

二 成果的主要内容

(1)基于本质观,对土木工程专业的重要科技名词“剪力滞后”“卸载内拱”等进行了深入的内涵挖掘,用比传统教材中更加清晰易懂地方式进行了技术诠释,发表论文两篇:

王艺霖,夏风敏,刘巧玲,岳庆霞,框筒结构中剪力滞后效应的研究,四川建材,2023,49(3):49-50

王艺霖,夏风敏,刘巧玲,岳庆霞,基于工程案例的砌体结构卸载内拱效应研究,建材技术与应用,2022,2:7-10

(注:第二篇论文本来是标注了本项目信息的,但是最后定稿的时候编辑给去掉了)

(2)术语学理论和陶行知生活教育理论的结合:

对于土木工程专业来说,研究对象为客观存在的实体建筑物或构筑物,涵盖的科技术语均有实体作为背景,建筑物或构筑物的细节信息均可直接作为科技术语的解释素材。但对于在校学生来说,长期囿于校园环境之内,对各类实体建筑物或构筑物并不具备很深的认知程度,直接以建筑物或构筑物的细节信息来解释科技术语并不一定能达到良好的教学效果。为此,这里将引入陶行知生活教育理论,尝试从生活场景出发、探索将生活教育融入专业教育来破解科技术语的教学难题。生活教育理论是陶行知先生的珍贵历史成果,在全国乃至全球的教育思想史上都具有一定的地位。生活教育理论主要包含三大方面:“什么是教育”“在哪里进行教育”“如何进行教育”,对应于三大基本原理:“生活即教育”“社会即学校”“教学做合一”。具体来说:(1)生活即教育:教育不能脱离日常与实际生活,生活也可以直接用来教育,同时教育也是为了生活,进一步来说生活决定了教育、通过教育可以切实促进生活;(2)社会即学校:整个社会都是生活的场所、整个社会的各种活动都可以看作是教育的范围,学校教育要与社会生活实际实现紧密的结合;(3)教学做合一:反对填鸭式教学,反对教、学、做三者分离,反对轻视行动。这三大方面在生活教育理论中又被称为本体论、场域论和方法论。可见,生活教育理论植根于生活、服务于生活、随生活的发展而发展,是强调实践性、群众性的教育学说,对当代各类教育具有重要的启示意义。目前,“生活即教育”的理念已成为建设学习化社会的理论基础之一,出现了很多将生活教育理论与基础学科结合在一起的研究成果。

具体到科技术语的教学方面,可考虑基于术语所要表达的重要研究对象、所代表的本质现象或规律、所要传递的概念或方法,将生活教育理论的本体论(“生活即教育”)引入进来,寻找这些对象、现象、规律、概念、方法在生活场景或常见物品中的应用实例,进而基于这些生活场景实例而非较为难懂的建筑物或构筑物实例来进行科技术语的辅助表达。同时在具体表达形式上,首选图片的形式,以形象直观地使学生们切实感受到专业学习与日常生活的关系,在富有生活气息的生动教学案例帮助下实现对科技术语的深刻理解与掌握,提升教学效果,并能显著促进“学以致用”,由此建立了以“案例”和“图片”为核心的科技术语教学新方式,对与土木工程专业重要课程《结构力学》相关的部分科技名词(悬臂梁、简支梁、伸臂简支梁、连续梁、桁架、二力杆、影响线等)进行了全新的诠释,发表论文一篇:

王艺霖,王军,刘春阳,曲爽,王继伟,土木工程专业中科技术语的教学新方式研究,教育进展,2023, 13(5), 2944-2951

(注:本论文本来也是标注了本项目信息的,但是最后定稿的时候被去掉了)

(3)术语学理论和语义三角理论的结合:

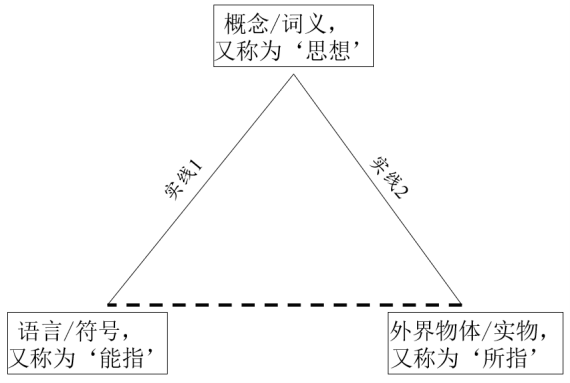

语义三角理论的核心是一个三角形,其三个顶点分别代表“概念/词义,又称为‘思想’”、“语言/符号,又称为‘能指’”和“外界物体/实物,又称为‘所指’”,三者的关系如图 1所示:

图1 语义三角形示意

语义三角形的主要含义:“能指”和“思想”之间是表达与被表达的关系,有直接联系,二者用实线连接;“思想”和“所指”之间是反映与被反映的关系,也有直接联系,二者也用实线连接;“能指”与“所指”之间的关系具有任意性(“能指”是对“所指”的指代),真正的联系存在于人的头脑之中,所以二者之间用虚线连接。

实线1——“能指”和“思想”的关系:“语言/符号”与“概念/词义”之间具有明确的对应关系,但在具体专业领域,这种对应关系往往并不是严格一对一的。“概念/词义”可看作基准,具有明确的专业含义,但表达它的“语言/符号”可以有不止一种形式,对应的术语就可能不止一个。在土木工程专业领域,这一关系确实成立。例如,对于土木工程中采用砖和混凝土构件组成的结构体系,既被称为“砖混结构”,也被称为“砌体结构”(因为包含大量的砌筑工作)。

虚线——“能指”与“所指”的关系:①“虚”不代表“无”,“能指”与“所指”之间确实存在一定的关系,因此采用“语言/符号”来表达土木工程专业的“物体/实物”是具有可行性的。这里需要说明的是,在纯粹的语言学中,“所指”往往是概念、并非实体事物,在很多具体专业领域中,“所指”一般是“物体/实物”,而在土木工程专业中,术语所对应的对象往往并不仅仅是“物体/实物”,还包括一些非实体的情况,如一些隐形效应(如在混凝土楼板、砌体墙体内均存在的一种卸载内拱效应,它不可见,但确实在决定着楼板或墙体内的应力/应变分布情况,在结构分析和设计时需要进行考虑)或假定(如在分析梁柱等受力构件内部应力情况时广泛采用的平截面假定)。因此对于土木工程专业,这里的“所指”宜扩充为广义的“所指”:物体/实物/效应/假定。②“能指”与“所指”的关系具有任意性特征:“能指”的核心是对“所指”的指代,指代方式一般都是主观的、非唯一的,所以对于土木工程领域的“物体/实物/效应”,其相应的“语言/符号”也应是主观的、非唯一的。基于二者之间真正的联系(这种联系是内在的,一般存在于人的头脑之中),对于某一个具体的“物体/实物/效应”,应当是存在一组可用来指代的“语言/符号”。即:专业术语并非是不可更改、不可替代的。目前广为采用的术语往往是占据了先行优势(由业内前辈们较早提出或选用),随着时代的发展变化、人们阅读和理解习惯的改变,对部分“物体/实物/效应/假定”的指代方式自然会产生与时俱进地变化,即对部分术语进行更换也完全是合理的。例如“气硬性胶凝材料”与“水硬性胶凝材料”,前者指的是“只能在空气中硬化并保持或维持提高其强度的胶凝材料”,后者指的是“不仅能在空气中、而且能更好地在水中硬化并保持或维持提高其强度的胶凝材料”。这两个术语沿用已久,但对于初学者来说相对较难理解,尤其是“水硬性胶凝材料”术语中的“水硬性”容易让人理解为它是“只能在水中硬化并保持或维持提高其强度的胶凝材料”。因此,可考虑对“水硬性胶凝材料”术语进行改进、以更直观严谨地表达其本质特征。

语义三角理论对于理解与应用土木工程专业术语的意义主要在于:①根据“实线1”:可以更好地理解与同一“概念/词义”相对应的多个术语,掌握好“意同形不同”的术语;②根据“虚线”:已有的术语不应当是固定僵化的,从而可以为术语注入新的活力,强化其“可发展性”,为当代学人与工程技术人员改进术语提供了理论依据。进一步地,根据此处强化的与时俱进理念,可大胆地对新理论、新技术中出现的新“物体/实物/效应/假定”创建其相应的、具有当代特征的新术语。例如,目前土木工程领域最新最热的研究方向之一为装配式结构,出现了“预制率”、“装配率”、“套筒灌浆连接”、“浆锚搭接”、“键槽”、“粗糙面”等新术语。

本研究有望以专业术语为抓手,对土木工程专业的技术发展、技术应用、课程教学产生积极影响,促进该领域的科普。已录用论文一篇:

王艺霖,夏风敏 刘巧玲 杨大彬,语义三角理论视域下的土木工程专业术语探析,中国科技术语,已录用

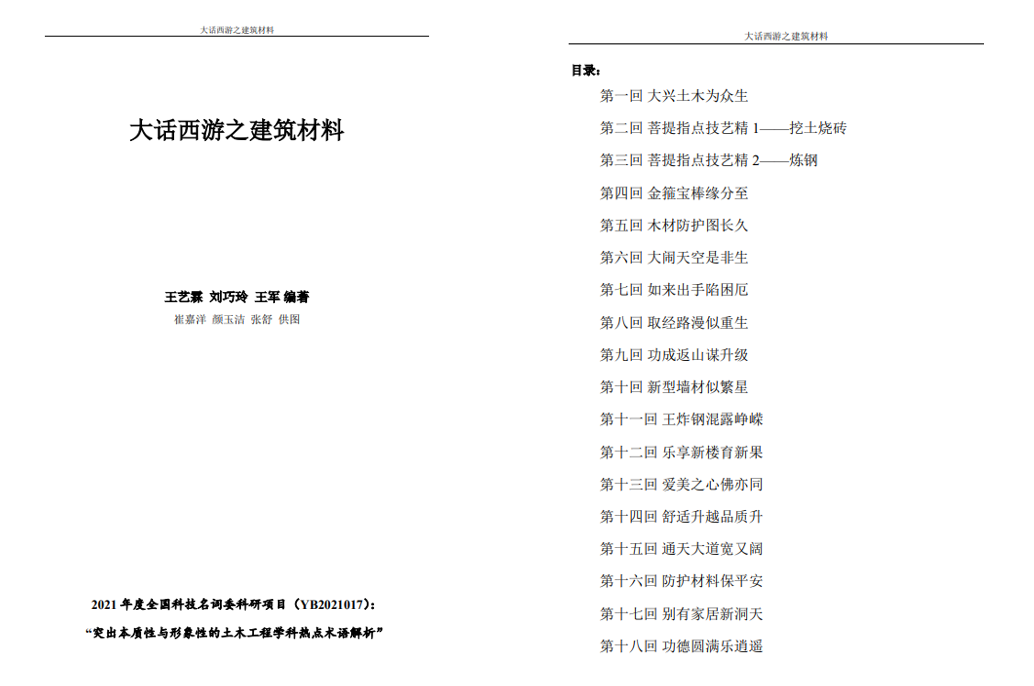

(4)著作(待出版):基于科技与人文相结合的理念,引入中华优秀传统文化中的典型代表《西游记》,将其与土木工程专业的重要课程《建筑材料》结合起来,创作了特色著作《大话西游之建筑材料》。

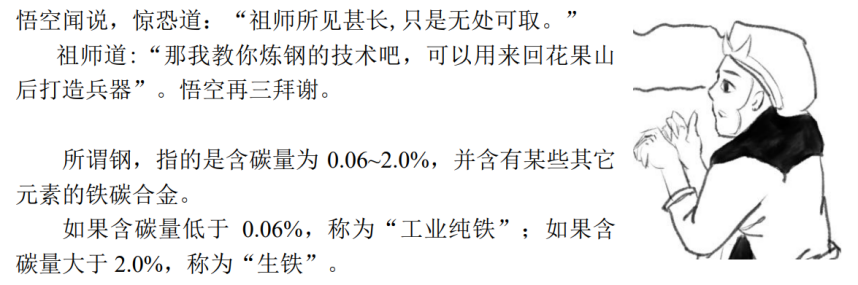

本作品采用了传统的章回体形式,共分为十八回:“第一回 大兴土木为众生”“第二回 菩提指点技艺精1——挖土烧砖”“第三回 菩提指点技艺精2——炼钢”“第四回 金箍宝棒缘分至”“第五回 木材防护图长久”“第六回 大闹天空是非生”“第七回 如来出手陷困厄”“第八回 取经路漫似重生”“第九回 功成返山谋升级”“第十回 新型墙材似繁星”“第十一回 王炸钢混露峥嵘”“第十二回 乐享新楼育新果”“第十三回 爱美之心佛亦同”“第十四回 舒适升越品质升”“第十五回 通天大道宽又阔”“第十六回 防护材料保平安”“第十七回 别有家居新洞天”“第十八回 功德圆满乐逍遥”。

在内容上一方面引入了大家耳熟能详的西游元素(师徒四人、各路神仙、经典情节等),另一方面进行了大量的故事创作,通过自编故事来自然、有机地串联起建筑材料中的主要术语(有关石膏、石灰、砖、石、水泥、混凝土、钢筋、型钢、木材、沥青、保温隔热材料、防水材料等的科技术语)的介绍,同时辅以大量的插图和诗词(含引用与自创两类),使本作品具备了很强的科学性、可读性、趣味性、科普性。

(5)特色漫画:

为增强形象性,采用漫画人物形象、结合自编情节创作了特色漫画作品《短柱效应》《装配式混凝土结构》,来阐释建筑结构抗震中的重要科技名词“短柱效应”“装配式混凝土结构”。

选取土木工程专业的重要科技名词脆性、韧性、钢筋混凝土、箍筋、毛石、料石、密度、表观密度、木材强度、砌体组成材料、石灰、预应力混凝土以及与钢材基本性质相关的名词,融合西游元素和科技名词创作了《大话西游》系列特色漫画作品来分别阐释相应的科技名词:

《大话西游——材料的脆性与韧性》《大话西游——钢筋混凝土材料》《大话西游——箍筋》《大话西游——毛石与料石》《大话西游——密度与表观密度》《大话西游——木材的强度》《大话西游——砌体的组成材料》《大话西游——石灰》《大话西游——预应力混凝土》《大话西游——钢材的基本性质》

为进一步增强形象性和趣味性,结合经典动画IP《猫和老鼠》与土木工程专业的科技名词“卸载内拱”“蒸压加气混凝土砌块”创作了三个特色漫画作品《卸载内拱》《蒸压加气混凝土砌块》《梁式楼梯》。

(6)在本研究的进行过程中,项目申请人也以科技名词为抓手,对专业知识有了更深刻的理解,在探究装配式混凝土结构和楼梯相关名词本质的过程中启迪了创新意识,申请了国家发明专利“预制装配式混凝土结构楼梯间及安装方法”(申请日:2022年11月23日,申请号:202211472754.8),目前正在进行实质审查。

三 成果的主要价值

学术价值。基于本质观(马列主义的基本观点之一,透过现象看本质,凡事找规律、去繁就简)对术语所代表的本质现象或规律强化了实证研究,抓住术语的本质和核心特征,帮助受众达到更深刻的认知程度、具备更好的应用能力;

对于科技术语,完全可突破所在学科的圈囿,从学科交叉的思路出发,基于术语所代表的本质现象或规律强化实证,创新性地从多个角度入手来进行探讨、诠释和应用。为此,充分强化了技术性与人文性的融合:将术语的表达方式拓展到人文领域,充分利用多种人文元素来表达枯燥晦涩的理工科术语,同时注重形象性,极大地丰富了术语的诠释形式,具备学科交叉的特色。

进行了语义三角理论视域下的土木工程专业术语深入探析,挖掘了语义三角理论对于理解与应用土木工程专业术语的意义,提供了学习、理解、改进土木工程专业术语的新方式:对于土木工程专业,语义三角形中的“所指”可扩充为广义的“所指”:物体/实物/效应/假定;基于语义三角形中的“实线1”,可以更好地理解与同一内涵相对应的多个“意同形不同”术语;基于语义三角形中的“虚线”,可从理论层面更好地理解与践行术语的“可发展/改进性”,同时自然强化“与时俱进”理念,促进对新“物体/实物/效应”赋予符合当代特征的新术语。本方向的研究有望以专业术语为抓手,对土木工程专业的技术发展、技术应用、课程教学产生积极影响,促进该领域的科普,同时也可为语义三角理论在其余自然科学领域中的应用提供参考价值。

为克服土木工程专业中存在大量科技术语且表述抽象、理解难度大的问题,在术语学理论和陶行知生活教育理论指导下,建立了一种基于案例教学法的科技术语教学新方式:首先深入挖掘科技术语所代表的本质现象或规律,然后将其与实际生活中的常见物品或场景对应起来,以案例和图片的形式形成一种新的教学方式。

应用价值。用于土木工程专业重要课程的教学之中,帮助学生理解和掌握热点术语,提高教学质量,继而能提升专业人才的培养水平。

仅以山东建筑大学土木工程学院来看,土木工程专业每届的本科生和研究生超过500人,在多门专业课程中会遇到这些热点术语,每年直接受益学生超过3000人。同时将研究成果(尤其是形象化改造后的成果)通过微信等形式进行快速高效推送,实现课堂外的全天候、全地域传播,突破受众群体的身份界限,极大地扩展影响范围,增强社会效益。

形象化改造后的成果具有突出的科普价值,能促进社会大众和相关专业的学生更好地了解土木工程专业知识,增强公众科学素养,提高全民科学水平。2021年9月被评为第七届山东科普奖先进个人;特色成果《大话西游之建筑材料》于2023年1月获第五届山东省科普创作大赛科普文学类一等奖。

融入古典名著《西游记》的特色成果还具有弘扬优秀传统文化、强化“文化自信”、助力“立德树人的价值,因此本项目的研究成果也具有突出的课程思政价值。2021年4月27日,中国教育在线报道了负责人在课程思政建设方面的特色事迹;2021年6月3日,获得《大众日报》报道;2022年8月获第二届“智慧树杯”课程思政示范案例教学大赛二等奖。