中国民航大学张艳玲主持完成的全国科技名词委科研项目“通用航空热点术语解析与汇编”

(项目批准号为:ZDI20200017),最终成果为同名研究报告、论文《通用航空术语规范化问题研究》和专著《中国民用航空术语词典》。课题组成员有:白辉、原文杰、赵一杰、侯静华、崔澍、陈绍英、赵丽珠、王凌、张紫涵。

一 研究的目的和意义

民航是战略性产业,在社会主义现代化建设中发挥基础性、先导性作用,是提升交通可达性、提供更高效率和更好出行体验交通服务的重要依托。

新中国成立70年来,中国民航取得了巨大成就,安全水平世界领先,运行规模居世界前列,行业地位日益突出,国际影响力和竞争力与日俱增,基本实现了从民航大国向单一民航运输强国的跨越。根据《交通强国建设纲要》《“十四五”民用航空发展规划》等纲领性文件,中国将在2035年实现从单一的民航运输强国向多领域民航运输强国的跨越;到本世纪中叶,实现从多领域民航运输强国向全方位民航运输强国的跨域。

通用航空是民用航空的重要组成部门。通用航空业是以通用航空飞行活动为核心,涵盖通用航空器研发制造、市场运营、综合保障以及延伸服务等全产业链的战略性新兴产业体系,具有产业链条长、服务领域广、带动作用强等特点。

“十四五”时期民航“一二三三四”总体工作思路确定为:践行一个理念、推动两翼齐飞、坚守三条底线、构建完善三个体系、开拓四个新局面。其中,“推动两翼齐飞”就是推动公共运输航空和通用航空两翼齐飞。

本课题旨在收集、整理通用航空领域核心和热点术语,并基于此探索通航术语规范化工作的路径。

二 成果的主要内容

(1)确定研究范畴。课题组研究发现,我国对“通用航空”的定义没有采取常见的内涵式定义方式,即“种概念=种差+属”的方式,而是采取了否定式定义和外延定义相结合的方式(详见“通用航空特点术语解析与汇编研究报告”)。国际民航组织、通用航空行业组织、欧盟以及美、英等国均采取了类似的定义方式。

此定义方式反映出以下重要问题:对通用航空的研究,包括对通用航空术语的梳理无法脱离“民用航空”的大语境。事实上,大量的通用航空术语与运输航空术语相重合,尤其是在航空器适航、航空器维修、机场、空域、环境保护、安保、安全管理等方面。课题组将此类通航术语称之为“非典型通航术语”。而与之对应的是“典型通航术语”,即通用航空定义所述的来自工业、农业、林业、渔业、矿业、建筑业的作业飞行以及医疗卫生、抢险救灾、气象探测、海洋监测、科学实验、遥感测绘、教育训练、文化体育、旅游观光等方面的飞行活动的术语。

尽管进行了典型通航术语和非典型通航术语的区分,课题组也认识到两类通航术语之间没有严格的界限(详见“通用航空特点术语解析与汇编研究报告”)。再三斟酌、咨询民航当局和专家之后,课题组扩大“通航术语”研究范围,将课题研究对象扩大至“民用航空领域相关术语”。

本研究有三项成果:专著《中国民用航空术语词典》、论文“通用航空术语规范化问题研究”以及“通用航空热点术语解析与汇编”研究报告。

(2)《中国民用航空术语词典》

词条收集。考虑到民航运行实际需求,课题组持续追踪中国民航局的相关文件。本书收录术语均来自民航领域现行有效的国家标准(GB)和行业标准(MH)以及《中华人民共和国民用航空法》、法规、规章(CCAR)和行政规范性文件(ARD)四大类文件。其中,国家和行业标准的文件按照民航局2022年3月发布的《民航领域国家标准、行业标准及计量技术规范目录》进行收集;法律、法规、规章和行政规范性文件均通过交通运输部和中国民航局官网进行收集。

确定词条呈现形式。当前,我国的各级各类标准、法律、法规、规章和行政规范性文件没有统一的术语及定义呈现形式。

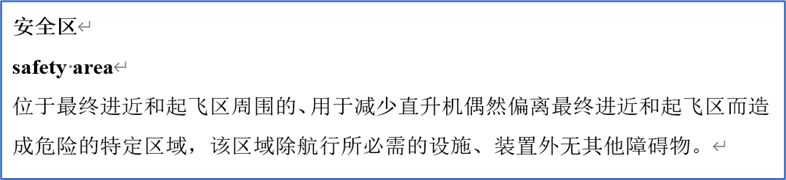

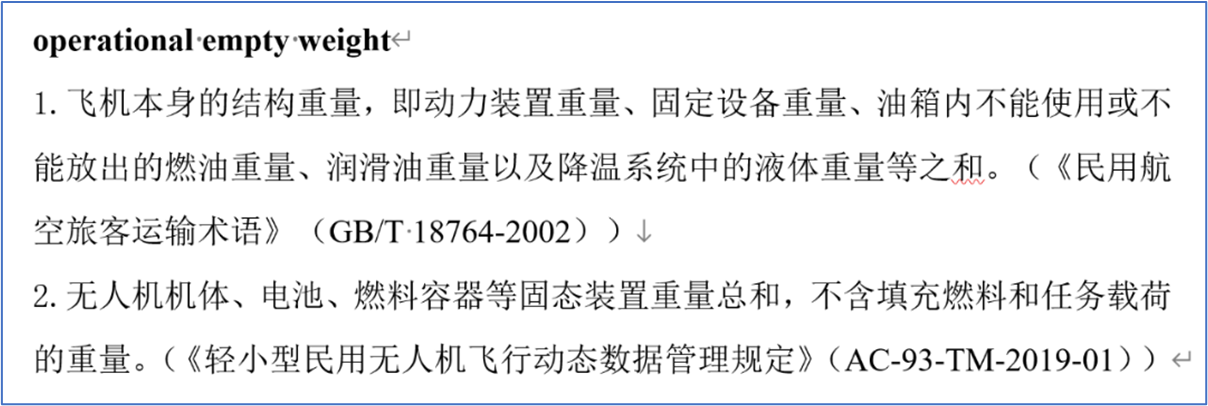

为适应中国民航工作需要,并在参考《航空科学技术名词》词条呈现形式基础上,课题组确定尽可能完整呈现中文术语、英文术语、英文缩略语和定义。课题组大量参照了国际民航组织、欧盟、美国、加拿大、澳大利亚等国际组织/地区/国家的航空立法文件,以及国内外各类航空术语词典,对词条的英文术语进行了补全,采用了“中文术语+英文术语+中文定义”的呈现方式,样式如下:

整理词条。课题组从上述标准、法律、法规和行业规范性文件中共收集术语8281条。由于文件发布时间跨度长、涉及领域多,出现大量重复词条。课题组基于术语学基础理念,重点对术语的“名称”和“概念”对应关系进行详细核实;对重复词条进行了系统的梳理、归纳、合并和删减。

单义术语(一词一义)。在出现词条相同或相似的情况下,如果明确多个词条的“名称”和“概念”均一致,优先选用上位文件定义(民航法>国标>规章>行标=行政规范性文件)、新文件术语定义、广义定义、详细定义。

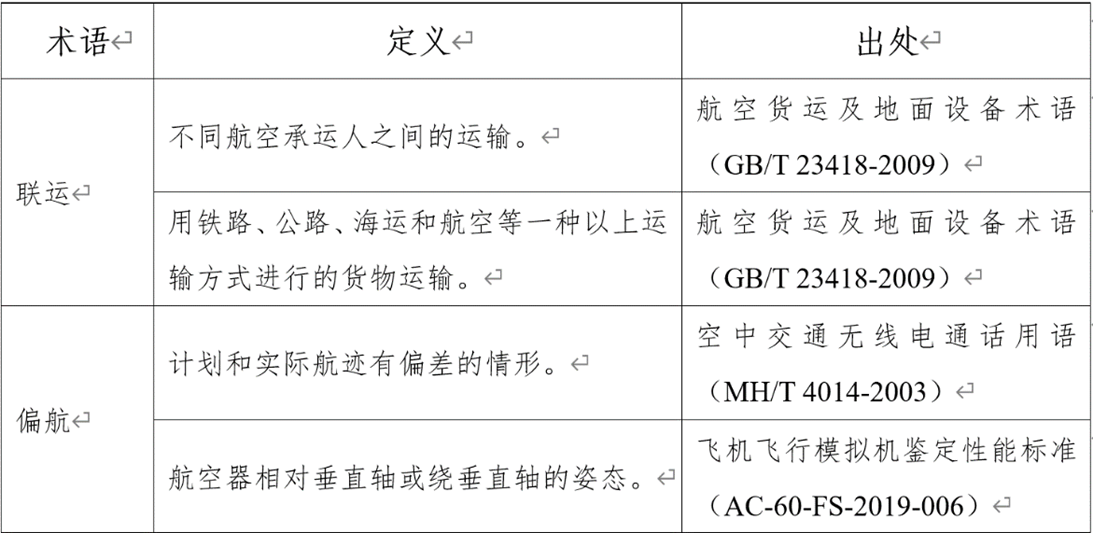

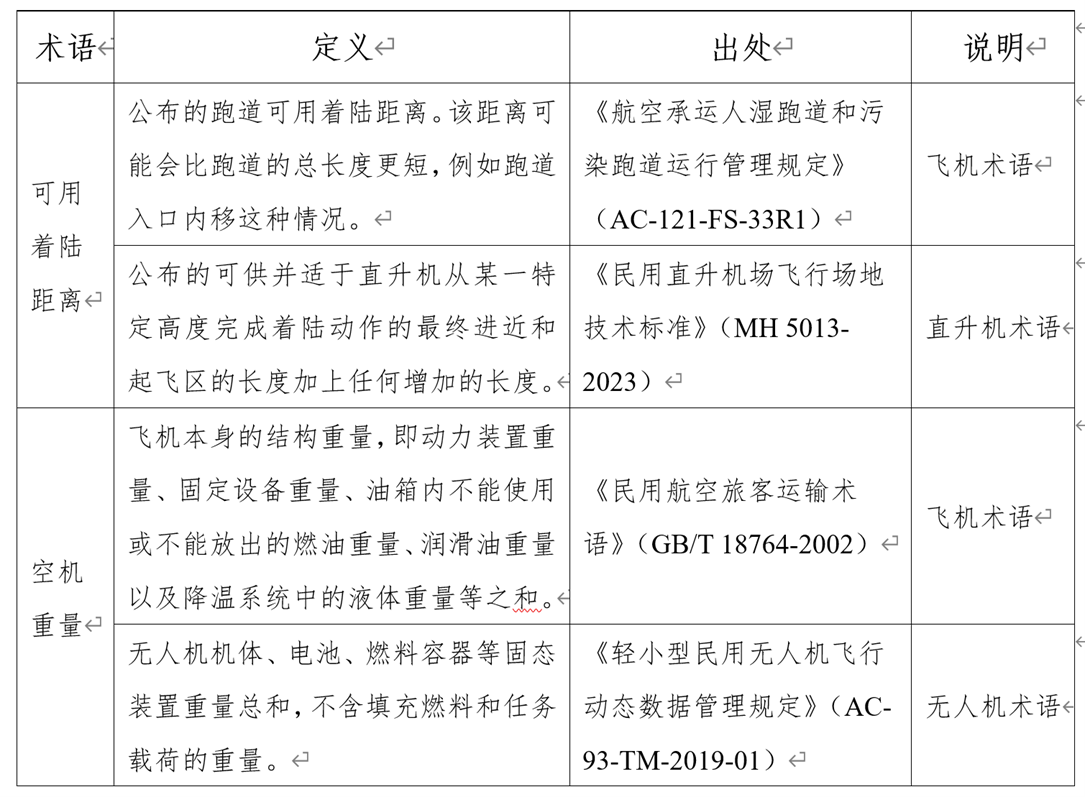

多义术语(一词多义)。对于多义术语,即名称一致、但所指称的概念有所差异的词条,刻意区分了以下几种情况:

a. 不同词条

经梳理,有的词条名称一致,但所指称的概念完全不同。课题组将这些词条按不同词条进行处理如下:

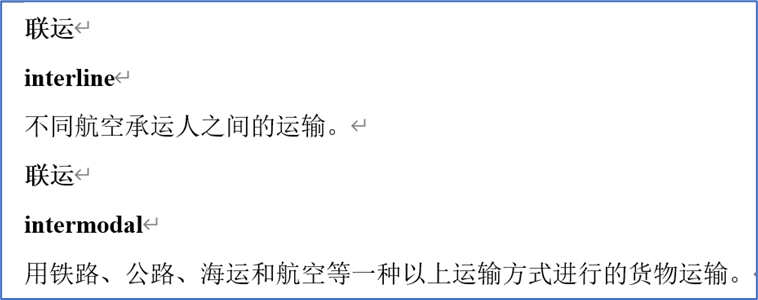

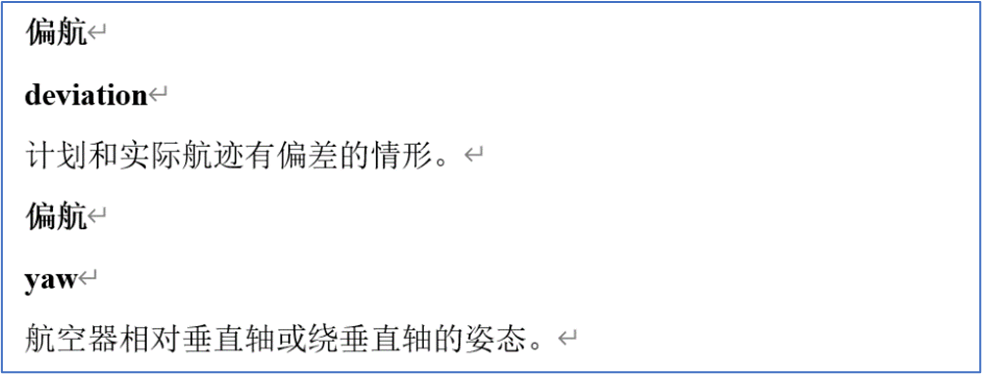

在《汇编》中则呈现方式如下:

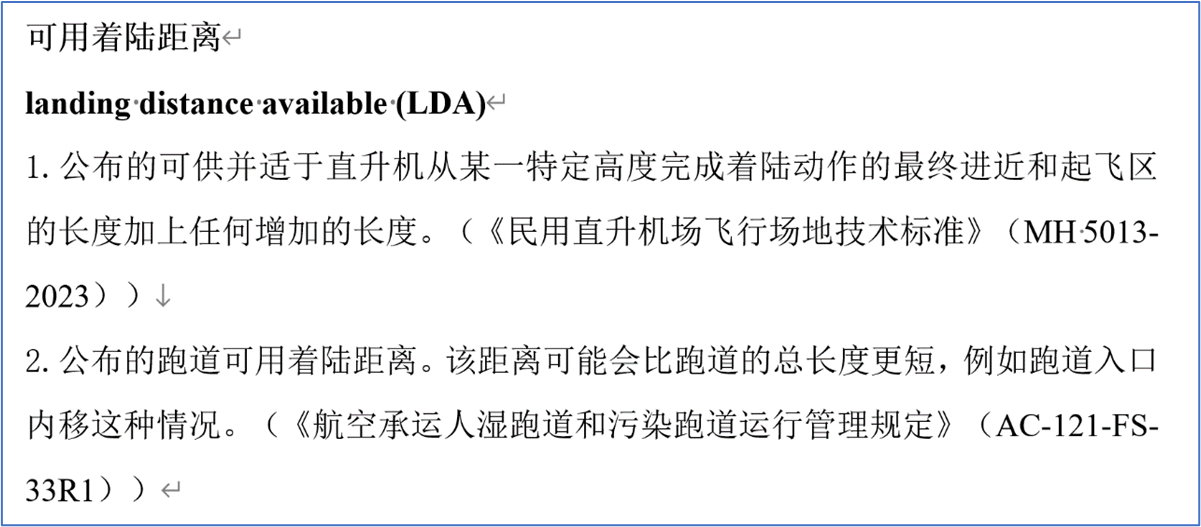

b. 同一词条

有的词条名称一致,由于适用领域不同(如运输航空和通用航空、客运和货运、不同业务部门),造成所指概念不完全相同。造成此种情况重要原因是发文单位不同,未考虑相关术语在民航中总体适用性。在汇编中,课题组将这些术语归为同一词条,但保留了各自语境下的定义。

在《汇编》中则呈现方式如下:

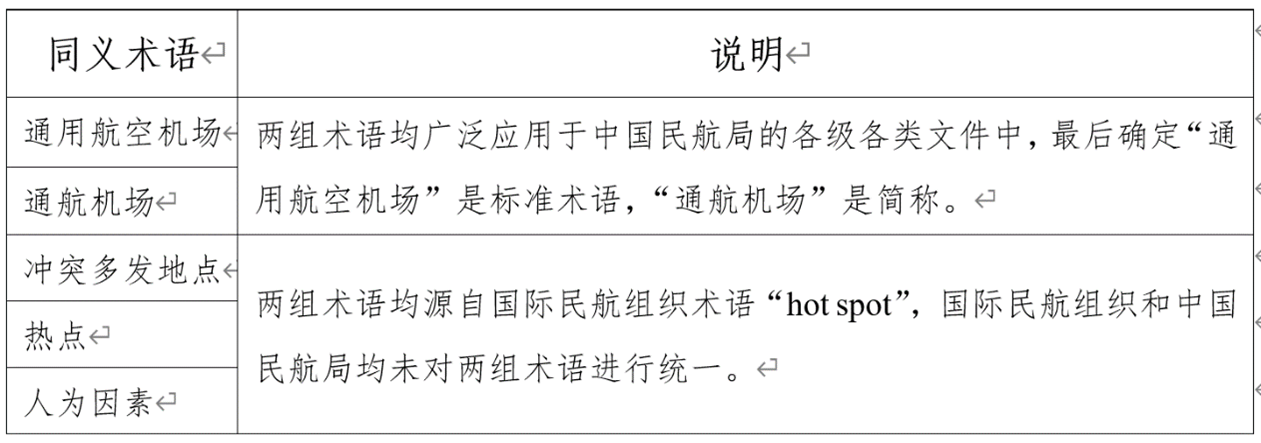

同义术语(多词一义)。同义术语(即有两个或两个以上的名称指示同一个概念)较为隐蔽,课题组通过两种方法筛选:一是通过英文术语进行筛选,二是经过经验判断和咨询验证。例证如下:

检查错误和一致性。课题组发现,当前中国民航术语最大问题之一是英文不规范,主要归纳如下:

拼写错误。例:aerial urbam fire-fighting、time servic等。

翻译错误。例:术语“飞机”存在两种英文形式:“Aeroplane”和“Aircraft”。“Aircraft”对应“航空器”是比“飞机”更大的概念,课题组选择使用更准确的对应翻译“Aeroplane”。

大小写一致性。对于英文的大小写,源文件中的英文术语出现多种情况:全部首字母大写,如“Distance Measuring Equipment”;部分首字母大写,如“Minimum Crossing altitude”;全部字母小写,如“standard instrument departure”;全部字母大写,如“ELEVATION”。课题组均按《国际民用航空公约》附件术语规范格式进行统一,即首个单词的首字母大写。

单复数一致性。对于英文术语单复数不一致的情况,如“Air traffic service”和“Air traffic services”,课题组参考《国际民用航空公约》附件中“DEFINITIONS”采用的规范进行统一,采用以单数为主、特殊情况(如原本是复数概念的术语)使用复数的做法。

拼写一致性。此类现象包括不同国际/国家机构英文术语不一致、英式英语和美式英语拼写不一致等情况。

(3)论文《通用航空术语规范化问题研究》

通用航空术语的特点。相较于运输航空术语的国际性特点,通航术语更具国家性。这种“国家性”体现在:相同指称对应的概念有所不同;相同概念对应的指称有所不同。通航术语的这些特征决定了其规范化工作必须兼顾术语的国际性和国家性。

微观层面的通航术语规范。

术语规范化包括两个层面:引进术语的规范、自生术语的规范。

引进术语占通航术语的大多数,主要通过翻译途径进入我国。此类术语规范化问题主要是中文术语的规范,即英文术语是单义的,但引入我国后成为了事实上的同义术语。中文通航术语主要来源于中国民航内部,以及国际民航组织的中文版文件。引进通航术语必须考虑三个层面规范:中国民航内部术语规范;中国民航术语与国际民航组织术语的统一性;国际民航组织内部术语统一性。

自生通航术语指我国通用航空运行中产生的术语,此类术语主要与我国的通航管理政策相关。例如中国民航局、地区管理局、监管局、放管服、A/B类通用机场等。与引进术语不同,自生术语的规范化问题主要涉及对外译名的统一。

宏观层面的通航术语规范。当前现状。1993年全国科学技术名词委成立了航空科学名词审定委员会,并于2003年出版《航空科学技术名词》,收录17大类、2700余条航空科技名词,是当今我国最具权威的航空术语集。该书未安排“通用航空”大类;且因出版在20年前,当下许多新术语未能涵盖在内。此外,国内外机构和学者以词典、辞典、汇编等形式整理了航空术语,其中包含一定数量的通用航空术语。

当前国内外专门的通用航空术语集较少。1996、1998、2011年先后发布《航空摄影术语》(MH/T 0009-1996)、《农业航空技术术语》(MH/T 0017-1998)、《通用航空术语》(MH/T 1039-2011)三项行业标准,为我国通用航空术语规范化做出重大贡献,但总体而言,尚未形成完整体系。

未来的规范化路径。术语规范化的基本路径包括建立专职术语工作机构、开展术语审定工作、推广普及规范术语三个基本环节。

上一次航空科技名词审定距今已20年。2018年中国民航大学启动新一轮航空科学技术名词审定工作论证;2022年正式向全国科学名词委提交“开展民用航空名词编写与审定工作报告”。2023年4月全国科技名词委召开民用航空名词审定工作专家论证会,评审专家一致通过中国民航大学提出的《民用航空知识体系与名词研究报告》,认为其具备牵头组建全国民用航空名词审定委员会并组织实施全国民用航空名词审定工作的条件。

较于上一轮审定工作,本轮审定聚焦民用航空名词,并将成立通用航空分委员会,对通用航空术语进行专门审定。

三 成果的主要价值

(1)学术价值

本研究对民航术语规范化的探索:

①指出了学科交叉性对民航术语规范化工作的影响。民用航空不是独立的一级学科,具有典型的学科交叉性,涉及交通运输工程、航空宇航科学与技术和安全科学与工程三个一级学科的多个二级学科。民航业包括监管机构、航空制造企业、航空运营企业、高等院校、科研院所等,是典型的政产学研用高度结合的行业。当前中国民航业正处于航空运输业和航空制造业“两业”深度融合、转型升级关键期。因此,要在更宏观的视角考虑通航术语规范化工作,对通航术语的研究要充分考虑民航业和其他领域之间、航空制造业与航空运输业之间、运输航空和通用航空之间的交叉融合。本研究通过区分典型通航术语和非典型通航术语,试图勾勒中国通用航空术语全貌。

②提出了民航术语规范化工作需要处理的国际化和本土化关系。相较于运输航空的国际性属性,通用航空运行在国际民航组织以及各国存在显著差异,具有一定的国家性。在通航术语规范中,在关注国际化同时,更要重视本土化问题。本研究对通用航空术语进行引进术语和自生术语的区别,并提出针对性规范路径。

③提升了通用航空术语在民航规范化工作中的作用和地位。《国务院办公厅关于促进通用航空业发展的指导意见》将通用航空业定义为“战略性新兴产业体系”。然而,在民航术语规范化工作中,对通航术语的关注度较低。基于专家论证基础,全国科学技术名词委将采用本课题组研究建议,在“全国民用航空名词审定委员会”中专门设立通用航空名词审定分委会,并由中国民航局总工程师担任主任委员,委员则由民航局、民航高校和科研院所、以及通用航空制造企业和运营企业的高水平专家组成。这是国内第一次对通用航空术语进行专门审定工作。

(2)应用价值

本研究的价值体现在对民航行业的高质量发展:

①提升行业安全。安全是民航业的生命线。术语规范化有助于准确传递信息,规避运行风险,保证运行安全。考虑到民航的国际化属性,实现国内术语与国际标准的协调一致至关重要。

②促进协同发展。统一、规范的术语使用,有助于促进民航制造业和运输业之间,局方和行业生产单位之间以及民航活动参与主体间的沟通与协作,形成协同效应,促进协同发展。在民航业全面推动数字化转型、智能化应用、智慧化融合的大背景下,术语作为重要的基础数据,标准化工作愈发具有重要意义。

③接轨国际标准。国际民航组织制定了一系列国际标准,使用与国际接轨的标准化术语有助于我国落实国际民航标准,推动各类国际业务的开展。与中国民用航空规章(CCAR)结构相似的美国联邦航空规章(FAR)和澳大利亚民用航空安全规章(CASR)中,第1部(Part I)均为专门性术语规章:美国联邦航空规章1部为《Definitions and Abbreviations》,澳大利亚民用航空规章1部为《Dictionary》。中国在《民航“十三五”立法规划》就提出新增“民航术语和定义”规章。本研究对中国民航术语进行系统梳理,尤其是基于运输航空和通用航空“两翼齐飞”的工作思路,研究成果为中国民用航空规章1部的出台提供支持。

④增强国际话语权。随着中国民航运行和管理经验的丰富,近年来出现了“交通强国民航新篇章”“四型机场”“四强空管”“干支通”等一批具有中国特色的民航运行术语。这些术语标准、统一的英译将有助于国际社会了解我国民航取得的相关成就,在国际舞台讲好中国民航故事,增强国际话语权。